はじめに:インドネシアは、エンジニア採用のブルーオーシャン

エンジニア採用に頭を抱える企業が増えています。日本国内の理系人材は年々減少する中で、企業の採用競争は激しさを増し、採用手法も多岐に渡り、採用と人材育成のコストは増加の一途をたどっています。

近年では、日本だけでなく新卒から外国籍に目を向ける企業も出てきて「いかに優秀な外国籍人材を確保できるか、現地とのコネクションを作れるか」ということが話題になってきています。

ー注目されつつあるインドネシアのエンジニア人材

そこで、現在新たに注目されているのが、東南アジア最大の人口を擁するインドネシアです。

2億8000万人という市場規模、平均年齢29歳という若さ、親日的な国民性、高い学習意欲。さらに、日本語学習者数も世界トップクラス。

日本企業にとって、今後10年の採用戦略に欠かせない「人材のフロンティア」とも言える存在です。

本記事では、現地の就職観や採用の仕組み、給与水準、宗教文化、ビザ制度までを網羅的に解説。インドネシア人材の活用がなぜ“今”有効なのか、そして“どう活かすべきか”を実務者目線でお伝えします。

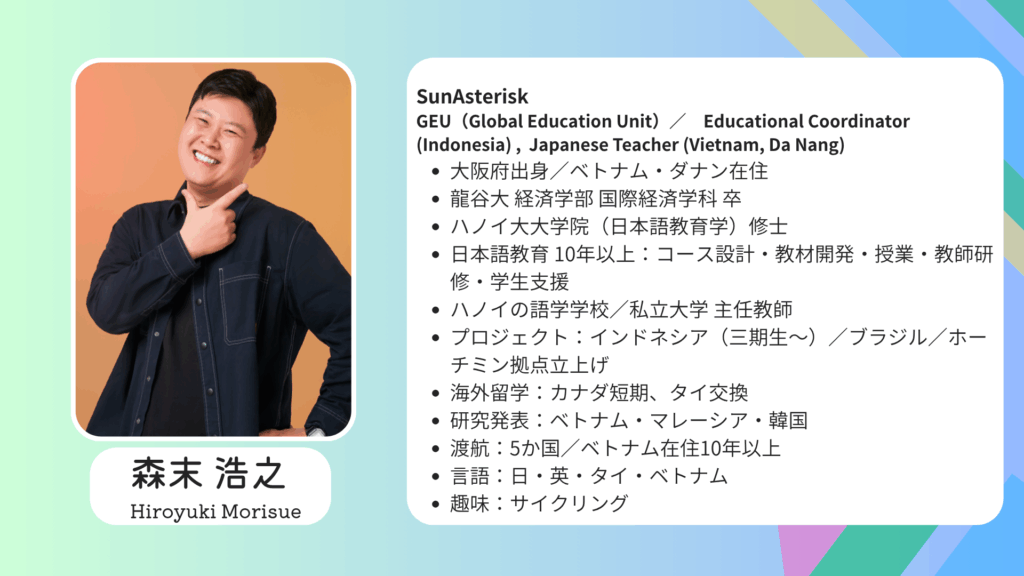

筆者プロフィール

1.インドネシアの就職活動は「ジョブ型」中心

インドネシアの大学卒業生は、いわゆる“新卒一括採用”ではなく、ポジションごとに随時募集が行われる「ジョブ型採用」が一般的です。企業側が求人を出し、学生がそれに個別に応募していく形式です。卒業後に就職活動を始める学生も多く、キャリアのスタート時期に個人差があります。

また、就職前にインターン経験を積む文化が根づいており、「働く前に職場を見る」というスタンスが強いのも特徴です。

インドネシアでは大学のキャリアセンターが積極的に企業と連携し、ジョブフェア(就職説明会)やインターンプログラムが頻繁に開催されています。求人情報の可視化が進んでおり、学生は企業を自分で選びにいく主体性を持っています。

そのため、日本とは採用文化や習慣が異なるため、現地のリズムを理解した上での採用戦略が求められます。

2.給与水準は日本の約1/10。優秀層確保の好機

インドネシアの平均年収は日本円にして約35〜60万円程度。さらに新卒初任給に絞ると、月収は約4〜6万円が一般的です。エンジニア職でも月8万円を超えることは稀で、総じて人件費は日本の10分の1程度といっても過言ではありません。

この経済格差は、インドネシア人にとって日本企業で働くことの魅力を高めています。円安の影響を加味しても、年収350万〜400万円の提示は非常に魅力的で、優秀な若手人材が「海外就職=日本」を第一志望とする傾向も強まっています。

加えて、現地大卒者の多くは、家族への仕送りや将来の起業資金計画をも視野に入れており、給与と並んで「安定性」や「成長機会」も重要視しています。

日本の新卒採用は、ポテンシャルで採用する傾向にありますが、海外の大学では新卒でもスキルや経験を求められます。その点では、新卒でも長い期間をかけながら育成し、成長を見守ってくれる日本の企業文化は非常に魅力的に見えます。

3.採用だけで終わらせない。“文化の壁”を越える工夫

インドネシア人を採用する際、多くの企業が見落としがちなのが「宗教・文化的配慮」です。インドネシアは世界最大のイスラム教徒国家であり、日々の礼拝やラマダン(断食月)への理解は欠かせません。

たとえばラマダン期間中は、日中の飲食を控える習慣がありますが、本人にとっては信仰的な意味合いが強く、周囲の無理解は精神的ストレスになりかねません。そのため、宗教理解に配慮をし、職場に礼拝スペースを確保したり、社内の会食でもハラールを意識する企業も増えてきています。

こうした文化的配慮は、「制度」として整えるよりも、現場レベルでの理解と柔軟性が重要です。「理解されている」と実感できる職場は、結果的に高い定着率を生み、紹介やリファラル採用にもつながります。

4.インドネシア人エンジニアの“強み”と認識すべきポイント

インドネシア人エンジニアには以下のような強みがあります。

- 協調性が高く、チーム開発に向いている

- インドネシア語と日本語の発音が近く、短期間で日本語を習得する学生が多い

- 温厚で感情の起伏が少なく、職場に馴染みやすい

- 家族志向が強く、安定志向が高いため定着しやすい

これら以外に注意すべき点も存在します。

スキルや給与の差によって、より良い条件の職場に移る文化がインドネシアでは一般的です。そのため、年功序列ではなく成果やスキルに応じた評価制度の整備が望まれます。

一方で、やはりインドネシアにおいても「頻繁に転職する人」よりも、「一つの会社で長期間働いてから転職する人」の方が良い仕事経験を持つと考えられており、より評価される可能性が高い点は、日本企業と同じです。

また、多くの学校では依然として「与えられた課題に答える」講義中心のインプット型授業が主流で、学生が自発的に提案する経験は限られています。そのため入社当初は受け身な姿勢に映ることもあります。

ただし近年特にガジャマダ大学(UGM)やインドネシア大学(UI)などでは、プロジェクト型学習やスタートアップ支援プログラムが拡大しており、主体的に動ける学生も確実に増えています。

これらの「教育文化が異なる」ということを理解し、OJTや1on1などを通じて、徐々に主体性を育てる環境づくりが大切です。

おわりに:いま動くことで、5年後の組織に差が

いかがでしたでしょうか。インドネシア人材は、「今」こそ着手すべき戦略的資源と考えています。

現在インドネシアでは、国を代表するようなトップ大学を卒業しても、就職先がないことが社会的にも問題になっています。そのため、英語や日本語、その他の外国語も積極的に習得し、海外に就職先を求める人材が増加しています。

また、正社員になるために、卒業後に「インターンシップ」として経験を積む必要があり、インドネシア人材にとって大学卒業後にすぐ「正社員」で雇用されることは非常に魅力的にうつります。まさに今、インドネシアでは「人手不足の日本」の課題とは真逆のことが起きています。

インドネシアの人材を単なる補充ではなく、“共に育てるパートナー”として向き合うことができれば、企業の競争力は確実に高まります。すでに海外人材採用を始めた企業と、動けていない企業の差は、5年後、確実に顕在化します。すでにxseedsを早期に導入していた企業は、現在確実に社内のグローバル化が進んでいます。

現地文化に歩み寄り、配慮し、採用と定着を戦略的に設計する。こうすることで日本の採用がよりグローバルスタンダードに近づいたり、結果として日本国内でも優秀層からの応募も増えてきたりするのではと考えます。

xseedsでは採用〜定着までの支援を行っているため、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。

facebook

facebook

.png)

.png)